Alors que son dernier film, Happy End, est sorti le 4 octobre, nous avons pu nous entretenir avec le célèbre cinéaste autrichien.

À voir aussi sur Konbini

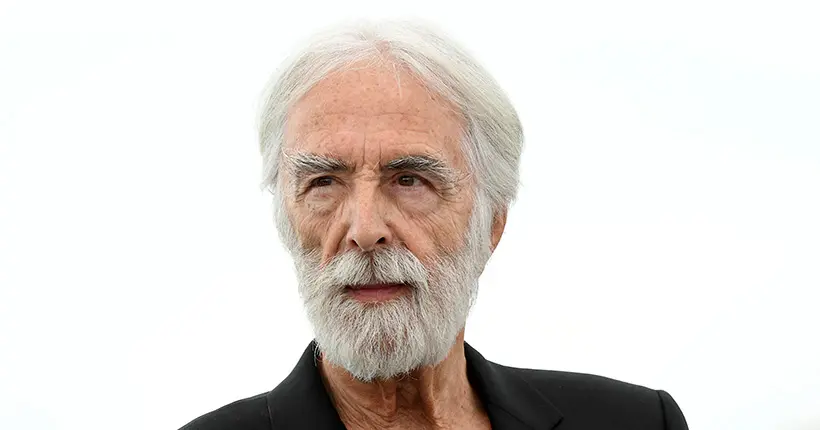

Pas beaucoup de cinéastes peuvent se targuer d’avoir chopé deux Palmes d’or pour deux films réalisés d’affilée. Michael Haneke, lui, le peut. En enchaînant Le Ruban blanc (2009) avec Amour (2012), tous deux récompensés du plus beau des prix cannois, le cinéaste autrichien a définitivement laissé son empreinte sur le septième art. Écrire que son nouveau film, Happy End, était attendu au tournant serait donc un doux euphémisme.

Présenté en compétition officielle lors de la 70e édition du Festival de Cannes en mai dernier, le film déçoit. Le réalisateur a eu beau tourner avec ses acteurs fétiches (Isabelle Huppert, Jean-Louis Trintignant) et aborder les thèmes qui lui sont chers, la mayonnaise ne prend pas. Happy End est tantôt comique tantôt tragique, mais ne touche pas.

En cause, une longueur certaine, probablement trop d’intrigues et de personnages exploités en même temps, ce qui donne un ensemble peu cohérent. Néanmoins, certaines scènes sont incroyables, notamment celle entre une gamine paumée et son grand-père suicidaire. Le cinéaste repart toutefois de Cannes bredouille, avec des critiques plutôt négatives dans ses valises.

Michael Haneke serait-il fini pour autant ? Ce serait mal connaître le personnage, qui a toujours plus d’un tour dans son sac et pas sa langue dans sa poche. Alors que l’Autrichien était de passage à Paris, on en a profité pour discuter un peu de la réception de son dernier long-métrage, mais aussi de la violence, des médias, d’internet et de retraite.

Konbini | Après avoir reçu la Palme d’or pour vos deux films précédents, vous attendiez-vous à ce que Happy End divise la critique cannoise ?

Michael Haneke | Je ne m’y attendais pas, mais ça ne m’étonne jamais [rires]. À chaque fois que je fais un film sur la société d’un pays, cette fois la France, on l’aime ailleurs. Quand je fais un film germanophone sur l’Autriche, il est aimé en France [rires]. C’est pour ça que je n’étais pas tellement étonné que certains critiques français aient pu se montrer très méchants.

Après, honnêtement, je suis bien sûr plus heureux quand les critiques sont bonnes [rires]. Mais, ce qui compte, ce n’est pas tellement le fait que la critique soit bonne ou mauvaise. Pour moi, cela compte quand les gens ont vraiment vu le film, me disent les choses d’une manière où je peux me reconnaître, ont une opinion. Très souvent, on est critiqués par certains, descendus par d’autres, je connais ces gens, ce jeu-là. Et ça, c’est fatigant.

Je cite toujours cette anecdote de Tarkovski, sans vouloir me comparer à lui, loin de là : pour L’Enfance d’Ivan, il avait lu deux critiques. L’une écrite par Jean-Paul Sartre et l’autre par Alberto Moravia. Sartre avait adoré le film et Moravia l’avait vivement critiqué, de manière très sévère. Eh bien, Tarkovski disait en avoir bien plus appris grâce à la critique négative, parce qu’elle était vraiment intelligente et qu’elle lui a montré où étaient les faiblesses de son œuvre.

Les bons critiques parlent vraiment de votre travail et de ses défauts, au lieu de vous reprocher de ne pas avoir fait le film qu’eux voulaient voir [rires]. C’est fatigant, mais je suis là depuis longtemps, ça ne me blesse plus vraiment, sauf quand c’est personnel, quand on dit des mensonges. Ça, c’est désagréable.

Mais vous en lisez encore ?

Pour être honnête, je ne lis plus tellement les critiques. Je ne lis que les journaux les plus connus pour voir comment le film s’en sort. Et encore, vite fait. De toute façon, le film est fait, je ne peux plus rien changer. Au début d’une carrière, quand tu démarres, la critique est très importante, forcément, parce qu’elle décide un peu du succès du film. Mais une fois que l’on a commencé à se faire un nom, on est bien moins terrorisé.

J’ai lu quelque part que vous n’aimiez pas le statut de film culte qu’a acquis Funny Games avec le temps.

En effet. Je n’aime pas le malentendu autour de ce film. Il était fait pour choquer, pour donner une sorte de gifle aux consommateurs de film de violence. Et finalement, avec la vidéo, c’est devenu une sorte de film culte, pervers. Ça m’a un peu irrité. C’est quelque chose que je partage avec Kubrick, qui était choqué qu’Orange mécanique soit devenu un film culte. Ce n’était pas prévu comme ça, ce film était fait pour choquer, pas pour être consommé comme un objet destiné à procurer des émotions fortes.

Votre idée était donc clairement de choquer le public.

Oui, pour provoquer, pour rendre compte de ce qu’on regarde quand on visionne un film violent. Ce n’est pas un film sur la violence, c’est un film sur la représentation médiatique de la violence, un film introspectif sur le média. Quelques théâtres m’ont contacté pour l’adapter sur scène. Je leur ai répondu que c’était un malentendu complet parce que cette histoire, c’est n’importe quoi. Ce qui compte, c’est ce côté introspectif, pour rendre compte de votre part dans le jeu, en tant que spectateur.

Je me trompe peut-être mais j’ai l’impression que l’on retrouve malgré tout une certaine violence dans votre filmographie. Outre Funny Games, on peut penser à Benny’s Video…

Comme dans la société qui nous entoure [rires].

“On a l’impression que l’on voit de la violence dans mes films, mais non. Dans mes films, on voit moins de violence que dans un téléfilm policier qui passe le soir à la télé.”

Dans Happy End, la violence est davantage dissimulée, on la voit de très loin.

Tout cela n’est qu’une impression. On a l’impression que l’on voit de la violence dans mes films, mais non. Même dans Funny Games, on ne voit presque rien, sauf quand il détruit le genou du père, et c’est tout ou presque. C’est assez de violence pour moi. Je vous assure que dans chacun de mes films, on voit moins de violence que dans un téléfilm policier qui passe le soir à la télé. Vous pouvez vérifier [rires].

Vous avez peut-être ressenti de la violence, ce qui est parfois recherché, mais c’est autre chose. Je joue avec les fantasmes du spectateur, qui imagine ce qui peut se passer. Par exemple, dans Benny’s Video, j’étais bien amusé en lisant l’une des premières critiques, qui détaillait comment le garçon tue la fille avec cet appareil. Mais en réalité, on ne voit rien. Rien ! On voit un écran vide, et tout est en off ! Et le journaliste a décrit quelque chose qui n’existait pas. Il s’est imaginé son propre fantasme, et c’est exactement ce que je voulais montrer.

Vous aimez jouer le spectateur…

Bien sûr, parce que les médias, en général, nous manipulent complètement. Nous ne sommes pas conscients de ce que nous regardons. On a l’impression d’être informés. On a l’impression en regardant le journal télévisé ou en surfant sur Internet que l’on connaît le monde. Je ne sais rien de l’Afghanistan, je ne connais que les images que j’ai pu voir grâce au journaliste, commenté par le journaliste. Est-ce que c’est la réalité ? Je ne sais pas. Mais on a l’illusion que ça l’est. On ne sait que très peu de choses, comme il y a cent ans. Cependant, on est dans l’illusion, on a l’impression d’en connaître plus. Et ça, c’est dangereux. Ça ouvre les portes à plein de manipulations, politiques et autres…

Ça aussi, c’est quelque chose que vous dénoncez dans vos films.

Oh oui ! Parce que ça m’inquiète. Je suis conscient qu’il faut toujours être sceptique et critique envers les discours politiques, parce qu’ils sont influencés par les médias. Donald Trump n’aurait pas existé sans l’aide des médias. C’est absurde, mais c’est comme ça. Il faut être attentif, il faut s’en rendre compte. Pour qu’il n’y ait pas de malentendu, je précise que je ne suis absolument pas contre les médias, pas du tout. Je veux juste être attentif à l’illusion que cela peut générer.

Tout ceci, la violence, les médias, ce sont donc des thèmes que vous abordez régulièrement dans vos films, de même que le thème de la vieillesse. Happy End donne un peu l’impression de réunir tout ça…

J’ai entendu cela à plusieurs reprises, ça doit être vrai. Ce n’était pas du tout voulu de ma part. Naturellement, il y a une connexion avec Amour, quand Jean-Louis raconte cette histoire. La fin d’Amour était plutôt métaphorique, alors ça m’intéressait d’aborder cela de manière plus concrète, comment on vit avec la mort de l’être humain qu’on a toujours aimé. Ça m’a intéressé, forcément. Et puis, retrouver le plaisir de jouer avec lui aussi [rires].

À part ça, je dirais que si j’aborde ces sujets, c’est parce qu’ils m’ont toujours intéressé et qu’ils m’intéressent encore ! Je ne voulais pas non plus faire des clins d’œil à mes autres films. On a reproché la même chose à Bergman, et à beaucoup d’auteurs, de dire qu’ils font toujours les mêmes œuvres. Ce qui est peut-être vrai : les romanciers écrivent en souvent le même genre de bouquins parce que c’est leur esprit, leur monde qu’ils racontent.

Malgré tout, Happy End est différent de vos deux derniers films. Par moments, c’est presque de la comédie.

Oui, c’est vrai ! Les trois sont différents, c’est certains. Le Ruban blanc était un film historique, donc c’est un genre à part. Amour, c’était une histoire que je voulais raconter : comment gérer quand l’être aimé souffre. Et là, je suis revenu à ce que je faisais avant, aux thèmes que je traitais auparavant. Disons que ce sont plutôt Le Ruban blanc et Amour qui étaient différents. Ce n’était pas volontaire, mais c’est le cas.

Quel fut le point de départ pour Happy End ? Le désir de travailler à nouveau avec Jean-Louis Trintignant ?

Oui, essentiellement. Je voulais aussi raconter cette histoire vraie que j’avais lue dans un journal, qui m’avait impressionné et m’avait beaucoup intrigué.

“Aujourd’hui, Internet a pris la fonction de l’Église”

Le film parle donc d’un fait divers. Vous pouvez nous expliquer ce qu’il s’est passé ?

Il s’agit d’une fille de 14 ans qui a tenté d’empoisonner sa mère, et qui a filmé son acte pour le diffuser sur Internet. La mère a été sauvée à la dernière minute parce que des gens, un peu par hasard, ont vu la chose en ligne. Ce n’est pas ça qui m’a intéressé au premier abord, je me suis plutôt demandé : pourquoi ? Pourquoi a-t-elle mis ça sur le Web ? Je voulais trouver la réflexion derrière ce geste. Je voulais savoir pourquoi cette jeune fille avait diffusé ça sur Internet. Pour exister, pour se rendre importante ? Le fait est qu’aujourd’hui, Internet a pris la fonction de l’Église. J’ai lu beaucoup de forums de jeunes, en faisant des recherches pour le film. Et c’est extraordinaire ce qu’on peut y trouver. Les histoires, les aveux. Je me demande toujours pourquoi.

Ce geste, ce n’était pas seulement pour se rendre intéressante. Si on lui demande, elle dira que c’est parce qu’elle se sentait seule. Mais à mon avis, son désir le plus profond était peut-être d’être punie pour son acte. Elle attendait qu’on lui tombe dessus. Avant, c’était l’Église, c’était dieu : on se confessait et on avait peur d’être puni, alors on allait voir le prêtre. Là, on met les choses en ligne, peut-être pas consciemment, inconsciemment, pour cette raison. Je trouve ça vraiment intéressant, le côté religieux qu’Internet a pu prendre pour les gens.

J’ai lu à plusieurs reprises que le film portait sur les migrants, alors que ce n’est pas du tout le cas…

C’est idiot. Je vais vous expliquer : quand on a demandé les autorisations pour tourner à Calais, une personne de la mairie a contacté un journaliste pour lui dire, et ce journaliste a imaginé que c’était un film sur Calais. Et ça a commencé à tourner.

Je ne peux pas faire de film sur les migrants, je ne connais pas assez bien cette situation. C’est un film sur l’indifférence des uns envers les autres. Dans la famille, au travail, dans le business, et aussi vis-à-vis des étrangers. Placer l’histoire à Calais me permettait de parler de ce niveau sans vraiment le montrer. Je ne connais pas trop la situation des migrants, je ne connais que notre position. C’est un bête malentendu qui perdure parce qu’une fois que c’est écrit, c’est écrit. Mais je le réaffirme : ça n’est pas le cas !

Vous avez mis du temps à écrire ce film ou l’expérience rend-elle la chose plus aisée ?

Non. Je dirais que c’est la construction qui prend du temps, mais pas l’écriture en soi, parce qu’on a déjà tout en tête. La construction, c’est toujours là qu’est le vrai travail. Mais en fonction des films, ça diffère. Ce qu’il faut savoir, c’est que ça ne va pas plus vite avec le temps et l’expérience. Parce que si l’on a acquis un certain savoir, on sait aussi tout ce qu’on peut rater. Donc un papier vide, c’est un papier vide [rires].

Dans la mise en scène, oui, on ressent un peu plus les bénéfices de l’expérience. Mais je suis quand même très nerveux. Chaque matin, je me demande si je vais réussir ma scène ou pas, car il y a tellement d’imprévus. Parce qu’il y a toujours des imprévus, toujours. C’est ce qui est le plus difficile, au final.

Mais vous n’avez pas envie d’arrêter pour autant ?

Ah non ! Je n’ai pas envie. J’espère avoir de nouvelles idées, mais on verra. J’avais plusieurs choses dans mes tiroirs, maintenant ils sont vides, donc on verra. Déjà, j’ai perdu deux ans sur Flashmob [un projet que Michael Haneke a dû abandonner, ndlr], alors je me suis assis et me suis mis à écrire. Aujourd’hui, je termine la promo de ce film, puis je vais m’asseoir et essayer d’avoir des idées.

Vous ne vous reposez jamais ?

C’est fatigant de se reposer [rires]. Enfin si, une semaine ou deux, pour prendre un peu le soleil par exemple. Mais si je fais ça plus de deux semaines, je deviens nerveux. Je suis un peu accro au travail. Parce que ce n’est pas seulement mon métier, c’est aussi ma passion. Je le fais par plaisir. Je me déchire, je souffre, mais la création me procure une dose de satisfaction existentielle.