Showrunner, reboot, crossover, “jump the shark“… Depuis sept ans (eh oui, le temps passe !) sur Biiinge, on décrypte les séries, on s’en amuse, on les analyse, les critique, bref, on vous en parle en long en large et en travers. Mais si vous nous lisez, vous savez aussi que pour parler séries, on a beau prendre le problème dans tous les sens et faire des acrobaties avec la langue française, c’est bien souvent en anglais que ça se passe. Les termes que l’on utilise, difficilement contournables, appartiennent à un jargon parfois abscons pour les non-initié·e·s.

À voir aussi sur Konbini

Ce n’est pas par snobisme que l’on use (et parfois abuse) de ces anglicismes. C’est tout simplement parce que l’industrie sérielle telle qu’on la connaît aujourd’hui a été façonnée par Hollywood, tous ses codes, ses processus de fabrication, les métiers qui s’y rattachent n’ont, bien souvent, pas d’équivalent dans notre langue. Alors on s’est dit qu’un petit lexique ne ferait pas de mal, histoire qu’on soit tous et toutes sur la même longueur d’onde. S’il y a des termes qui ne sont pas listés ici et qui vous échappent encore, n’hésitez pas à nous le signaler et on les ajoutera volontiers !

Basique

Showrunner·euse : On le/la confond souvent avec le créateur ou la créatrice d’une série. Or, ce n’est pas toujours le cas. Prenez par exemple Doctor Who, qui a été créée en 1963 par Sydney Newman, C. E. Webber et Donald Wilson et qui a pourtant été showrunnée, au fil des décennies, par plusieurs hommes. Il ou elle est, en revanche, toujours le/la premier·ère crédité·e au générique en tant que producteur·rice exécutif·ve. Pour résumer sa fonction, on pourrait le/la comparer au capitaine d’un navire, il/elle supervise toute la fabrication de la série de A à Z et met son nez dans chaque étape de la production : du casting au planning de tournage, du choix des réalisateur·rice·s à la direction artistique du générique, des effets spéciaux à la bande originale.

Mais le cœur de son métier, c’est bien sûr l’écriture. Scénariste en chef, il/elle supervise la writer’s room, dégage les grandes arches narratives de l’intrigue, avant de distribuer un ou plusieurs épisodes à son staff (une poignée de scénaristes), qui lui renverra ensuite chaque script pour validation, et ainsi de suite. Autant vous dire que c’est un sacré sacerdoce. Parmi les showrunner·euse·s les plus vénéré·e·s des sériephiles, on compte notamment Damon Lindelof, Russell T. Davies, Michelle et Robert King, David Simon, Issa Rae… En France, exception culturelle oblige, le système à l’américaine est encore assez peu adopté, les productions préférant parfois le titre de “directeur·rice de collection”, plus concentré sur l’écriture. Fanny Herrero, showrunneuse de Dix Pour Cent et Drôle, est un bon contre-exemple.

Spin-off : On traduit souvent ce terme par “série dérivée”. Comme son nom l’indique, le spin-off emprunte à l’univers d’une œuvre qui lui est antérieure ou contemporaine un de ses éléments distinctifs : il s’agit le plus souvent d’un personnage (comme Angel, tirée de Buffy contre les vampires), un univers commun (Arrow a ainsi donné naissance à The Flash, Legends of Tomorrow, Supergirl, etc.), une ville (Chicago Fire s’est déclinée ensuite en Chicago P.D., Chicago Meds et Chicago Justice), une profession (Les Experts Las Vegas a inspiré par la suite Les Experts Manhattan et d’autres rejetons depuis tombés dans l’oubli). Certaines séries s’y prêtent plus que d’autres, mais on peut toujours compter sur les studios pour exploiter à l’envi les plus grands succès de leur catalogue. Beaucoup d’entre elles furent, hélas, de sacrés accidents industriels, à l’instar de Joey, dérivée de Friends. On n’oublie pas.

© NBC

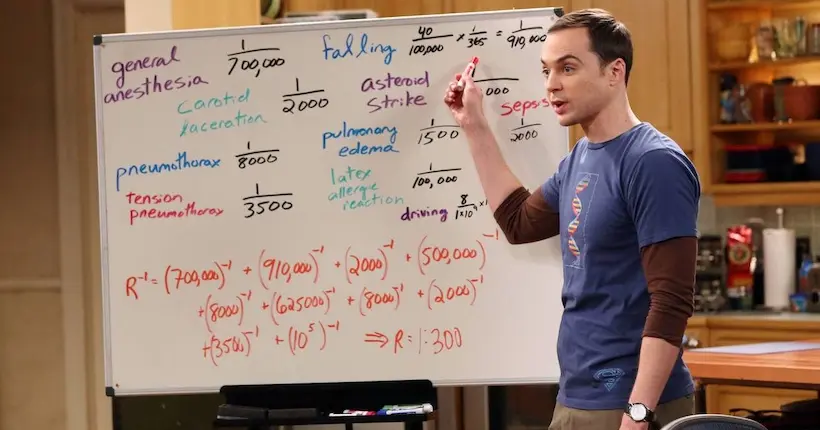

Prequel/sequel : le premier se déroule avant la série dont il s’inspire (la jeunesse d’un personnage, l’origin story d’un·e super-héros/héroïne, un univers commun), et le second est une suite de celle-ci. Les deux sont donc, par essence, toujours des spin-off. Young Sheldon, par exemple, est une série dérivée de The Big Bang Theory, puisqu’elle en a extrait l’un de ses personnages et c’est aussi son prequel, car elle se déroule durant la jeunesse de Sheldon Cooper. Plus récemment encore, l’histoire de House of the Dragon, inspirée de l’univers de Game of Thrones, précède de 200 ans la naissance de Daenerys Targaryen, Jon Snow et Arya Stark.

Reboot : On prend une série qui s’est terminée, on efface tout, et on recommence. La copie est rarement à la hauteur de l’originale, mais il existe tout de même quelques exceptions : la plus connue d’entre elles est sans aucun doute Battlestar Galactica. La chouchou des geeks, diffusée de 2004 à 2009 sur Syfy, est en fait une contrefaçon (de bien meilleure facture !) de la série originelle, diffusée en 1978 sur ABC, et qui s’est éteinte après une saison dans l’indifférence générale. Le dernier reboot de série culte en date, c’est celui de Code Quantum (ou Quantum Leap en VO). Ici, le Dr Sam Beckett, incarné, dans les années 1990 par le formidable Scott Bakula, a été remplacé par le Dr Ben Seong, campé par Raymond Lee. Bravo !

Revival : Là, on est davantage dans l’idée de ressusciter une série plus ancienne, qui était a priori en mort cérébrale, et qu’on a choisi de ramener à l’écran à coups de défibrillateur. Généralement, on demande aux acteurs et actrices d’origine de reprendre leurs rôles, et éventuellement de passer le flambeau à un nouveau cast, plus jeune et plus frais parce que Hollywood est une jungle, et qu’il faut bien attirer un nouveau public et donc une autre tranche d’âge. Le revival est techniquement une suite, mais on estime, selon une règle tacite, qu’il faut avoir enterré l’originale depuis au moins dix ans. Il y a tout un débat sémantique sur la question : on peut considérer que The L Word: Generation Q, qui succède à son aînée après dix ans, est plutôt un sequel. Mais franchement, personne ne vous reprochera d’en parler comme d’un revival.

Season premiere et season finale (prononcez “finalé”) : Alors, ça va être très simple. Le season premiere est — vous allez, voir la traduction est très littérale — le premier épisode d’une saison. Par conséquent, vous l’aurez deviné, le season finale est le dernier épisode de la saison. Comme le diable est dans les détails, il ne faut pas les confondre avec le series premiere, soit le tout premier épisode d’une série (que ce soit le pilote ou non, on vous en parle plus bas), et le series finale, soit… suspense… le dernier épisode de la série pour toujours. Sauf si on lui offre un revival, un sequel ou un reboot dix ans après. Vous suivez ? Si on vous annonce donc que le series finale de votre série préférée approche, préparez donc vos mouchoirs.

Cliffhanger : On ne pouvait trouver meilleure image pour définir ce grand trope qui rythme absolument toutes les séries (et ce, pratiquement depuis leur origine). Littéralement traduit “suspendu à la falaise”, le terme désigne ce moment de suspense intense où l’on retient son souffle en attendant la suite. Sur les chaînes traditionnelles dont chaque épisode est entrecoupé de spots de pub, il arrive que le scénario, écrit en plusieurs actes et prenant en considération ce morcellement de la narration pour des raisons mercantiles, prévoie des petits cliffhangers. Les fans n’ont plus qu’à se ronger les ongles et supporter 7 interminables minutes de pub avant de voir comment ça se termine. L’avènement des plateformes lâchant en bloc des saisons entières et sans pub, a affecté cette structure narrative ancestrale. Plus de coupure pub, et plus d’attente entre deux épisodes, on ose le dire : le binge watching a tué le cliffhanger !

Mais le plus cruel des cliffhangers, c’est celui qui déboule à la fin d’un épisode (nous maintenant ainsi en haleine jusqu’à la semaine suivante, car oui, il y a encore des séries diffusées à raison d’un épisode hebdomadaire), ou pire, durant les dernières secondes du season finale. Et là, ce n’est plus une semaine qu’il faut patienter, mais des mois, voire des années ! L’un des plus célèbres cliffhanger de la télévision, c’est celui de l’ultime épisode de la saison 3 de Dallas (on aura l’occasion de reparler de ce monument de la télé plus bas), où l’on voit quelqu’un tirer sur son héros au stetson, J.R. Ewing. Durant des mois séparant les fans de la nouvelle saison et l’inévitable résolution de ce mystère (qui a osé ? Et a-t-il seulement survécu ?), la production de la série a joué à fond la carte du marketing, avec des affiches et couvertures de magazines à foison demandant “Who shot J.R. ?” (“Qui a tiré sur J.R. ?”).

Intermédiaire

Pilote : Voilà un abus de langage assez courant, et le moment est venu de rectifier le tir : non, tous les premiers épisodes de séries ne sont pas des pilotes. En revanche, tous les pilotes sont censés servir de premier épisode, mais ils ne sont pas tous destinés à être diffusés. À l’origine, le “pilote”, c’est comme un épisode crash test. Traditionnellement (car la pratique a tendance à se perdre) le studio le tourne, le présente aux décideurs de la chaîne qui font leurs premiers retours et il est ensuite projeté à une poignée de spectateur·ice·s trié·e·s sur le volet et sélectionné·e·s afin de représenter au mieux, soit le plus large public possible, soit une cible bien particulière (les femmes de moins de 50 ans, les ados, etc.).

En fonction de ce qu’ils et elles ont apprécié ou détesté, ainsi que de toute remarque relative au cast, à la compréhension des intrigues, l’impact des blagues, etc., les scénaristes et la production ajustent le tir. Parfois, ils doivent carrément revoir leur copie ou changer un acteur ou une actrice, et retourner l’épisode. Initialement, dans le pilote jamais diffusé de 30 Rock, c’est la comédienne Rachel Dratch qui incarnait la meilleure amie de Liz Lemon (aka Tina Fey). C’est finalement l’inimitable Jane Krakowski qui reprendra le rôle de Jenna Maroney.

Crossover : Le principe ici est assez simple puisqu’il s’agit de deux séries qui se “croisent”, comme son nom l’indique. Pour une chaîne, c’est surtout l’occasion de créer l’événement entre deux de ses productions maison. C’est soit la rencontre entre deux de leurs poids lourds niveau audience, soit pour que l’une soit la locomotive de l’autre et attire à elle un nouveau public. Les séries en question peuvent appartenir à une même franchise, comme les giga crossovers de l’écurie DC chez The CW, entre les séries de l’Arrowverse, qui pouvaient s’étendre sur plusieurs épisodes. Parfois, les points communs sont moins évidents, comme lorsque la chaîne Fox a fait se rencontrer, en 2015, Bones et Sleepy Hollow (la première était une série policière centrée sur l’analyse des ossements, l’autre une série fantastique, certes avec des enquêtes à résoudre, mais sur fond de mysticisme). Un an plus tard, la même chaîne tentait un crossover plus organique entre deux de ses sitcoms les plus populaires : New Girl et Brooklyn Nine Nine.

Sitcom : Même chez les sériephiles les plus puristes, le débat demeure. Pour beaucoup de gens, une sitcom est juste synonyme de comédie. En réalité, historiquement et techniquement parlant, il y a pourtant bel et bien des différences. La comédie de situation (dont la contraction a donné le mot sitcom) est née en 1947 à la télévision américaine avec la série Mary Kay and Johnny. Mais c’est I Love Lucy, créée en 1951 par Lucille Ball et son mari Desi Arnaz (qui jouaient également le couple phare de la série) qui a popularisé le genre et posé ses fondations. La sitcom est, traditionnellement, une comédie tournée en studio, avec un nombre limité de décors qui n’ont pas de quatrième mur, filmée devant un public (que l’on encourage à réagir et applaudir aux moments clés), et devant plusieurs caméras (d’où le terme “multicam” qu’on lui accole souvent pour la distinguer des autres formes de comédies) qui filment en même temps.

C’est, en somme, une forme de théâtre filmé, à ceci près que l’assistance est témoin des changements de décors et des différentes prises nécessaires aux acteurs et actrices. Les téléspectateur·rice·s voient ensuite dans leur poste le produit fini et monté, les coupures pub en plus. Le genre, dans son expression la plus pure, est en voie de disparition. Il est peu à peu remplacé par son incarnation la plus moderne, la comédie “single-cam” qui, comme vous l’aurez deviné, ne fait tourner qu’une caméra à la fois — et nécessite donc beaucoup plus de prises pour faire les champs, contrechamps des dialogues, ou les plans larges et rapprochés — est filmée dans des décors plus “naturels” et sans public. Pour résumer : Friends et The Big Bang Theory étaient des sitcoms, tandis que Modern Family ou Brooklyn Nine Nine n’en sont pas.

Expert·e :

Will they/won’t they : C’est l’un des tropes les plus usés de l’industrie hollywoodienne ! Ce terme, qui signifie littéralement “vont-ils/ne vont-ils pas”, désigne un artifice scénaristique ultra-puissant et d’une simplicité redoutable. Encore très hétéronormée, la pratique consiste à jouer avec l’appétit du public pour voir des couples se former sous leurs yeux. Un héros, une héroïne… Il va forcément se passer un truc à un moment, non ? Eh bien figurez-vous que les studios, chaînes, producteur·rice·s et scénaristes ont longtemps cru que satisfaire les fans en faisant s’embrasser leurs protagonistes serait du suicide pur et simple. La faute à Bruce Willis et Cybill Shepherd et à la jurisprudence Moonlighting (Clair de Lune en VF). Cette série de la deuxième moitié des années 1980 ne vous dit peut-être rien, mais sachez qu’elle a lancé la carrière des deux stars, mais aussi et surtout, c’est à cause d’elle que vos séries préférées vous ont torturé en vous faisant espérer qu’un jour le couple de série que vous shippez à mort se forme enfin.

Alors que Moonlighting était un vrai hit pour sa chaîne ABC, elle a décidé d’arrêter de titiller cruellement son public et, en saison 3, le duo phare de la série qui se tournait autour depuis une trentaine d’épisodes a enfin “consommé” sa relation. Catastrophe ! Les audiences ont dégringolé (même si la série s’est maintenue jusqu’à la saison 5), et depuis ce jour funeste, on a décrété qu’il y avait une règle d’or : ne jamais, JAMAIS, rompre le “will they/won’t they“. L’attention des gens serait donc uniquement captivée par ce jeu du chat et de la souris. How I Met Your Mother avait, d’une certaine façon, pris le cliché à son propre jeu, en retournant le paradigme : on savait que Ted allait tomber éperdument amoureux… mais de qui ? Les règles sont heureusement faites pour être brisées et les séries sont de plus en plus nombreuses à casser la malédiction, et accessoirement étoffer davantage leur script pour que tout ne soit pas basé sur une seule relation vouée à ne jamais se concrétiser par un baiser.

© Netflix

Bottle episode : “L’épisode bouteille”, c’est un peu le petit caramel surprise planqué dans la boîte de chocolats. Il se distingue du reste de la saison en étant isolé soit par sa thématique, soit par son genre (un huis clos par exemple, ou un épisode entièrement muet comme dans l’épisode 4 de la saison 3 de BoJack Horseman), bref, il marque une rupture de style avec le reste de la série. Que la prouesse soit scénaristique, artistique ou technique, s’il est réussi, le bottle episode est un vrai régal, à l’instar d’“American Bitch”, l’épisode 3 de la saison 6 de Girls dont l’action se déroulait dans un seul et même lieu (l’appartement cossu d’un écrivain admiré par Hannah Horvath) et qui détricotait et analysait avec une grande finesse la notion d’emprise entre un mentor et son admiratrice.

Jump the shark : Une fois de plus, un peu d’histoire des séries s’impose. Les plus jeunes d’entre vous ne connaissent pas Happy Days, une sitcom américaine des années 1970 et 1980 (et qui a accessoirement lancé la carrière à Hollywood d’un certain Ron Howard). Cette comédie gentillette et familiale, appréciée de tous et toutes, a pourtant un jour franchi une limite. Dans l’épisode 91 (oui, vous avez bien lu, 91 !) de la saison 5, Fonzie, le gars le plus cool de la bande incarné par le légendaire Henry Winkler, fait du ski nautique. Jusqu’ici, tout va bien. Sauf que les scénaristes de l’époque, dans une tentative désespérée de réveiller un public qui ronronnait un peu trop, ont fait de cette scène une expérience un peu trop surréaliste pour être honnête : car voyez-vous, Fonzie, avec ses skis nautiques, saute par-dessus… un requin.

D’où le nom “jump the shark“. L’expression désigne désormais des ficelles beaucoup trop grosses pour que les spectateur·rice·s suspendent leur incrédulité le temps d’une scène et qui leur fait dire que là, vraiment, la série est allée trop loin, sans retour en arrière possible. Le plus célèbre “jump the shark” de tous les temps (en dehors de l’original cité plus haut), c’est sans aucun doute celui survenu dans la cultissime Dallas. Après avoir tué Bobby Ewing (Patrick Duffy), l’un des chouchous des fans, en fin de saison 8, les scénaristes du légendaire soap opera ont fait volte-face en début de saison 10. Toute la saison 9, sans le beau Bobby, n’était en fait qu’un rêve imaginé par Pamela. Toute la saison 9 ! Bobby n’était pas mort, et on le retrouvait, lors du season premiere de la saison 10, comme si de rien n’était, sous la douche, en mode “Ça va, chérie, bien dormi ?”. Du jamais vu et du grand n’importe quoi qui a servi de leçon à des générations de scénaristes par la suite.