C’est bientôt le week-end et vous risquez de rester chez vous. Alors, pour remplir ces deux jours de confinement qui s’annoncent fifou, on a dressé pour vous une sélection de 22 films qui parlent d’art et de ses grandes figures, de près ou de loin, que ce soit à travers leurs thématiques, leur esthétique ou leurs personnages.

À voir aussi sur Konbini

Du biopic au documentaire, en n’omettant pas les films artistiques, vous retrouverez ici Frida, Portrait de la jeune fille en feu, Factory Girl, Chelsea Girls, The Square, et bien d’autres œuvres cinématographiques à regarder sans tarder. On vous laisse le soin de louer en toute légalité ces films sur la Toile puisqu’il est impossible de sortir acheter un DVD. À vos écrans.

Biopics

Basquiat de Julian Schnabel (1996)

Parmi tous les films sur Jean-Michel Basquiat, l’œuvre de Julian Schnabel est celle que nous avons voulu retenir. Véritable hommage à son ami Basquiat (soit le premier artiste noir à s’être imposé au sein de la scène artistique peu ouverte du New York des années 1980), le réalisateur esquisse ici un portrait avec le cœur.

Du haut de sa fulgurante vie, le peintre américain, pionnier de la figuration libre, a marqué le monde de l’art. Le film s’attache à révéler ce qui a réellement nourri celui que l’on appelait “l’enfant roi de New York” et pourquoi il a mérité sa couronne. Comment il est passé du “vulgaire” art de rue aux plus hautes sphères de l’art contemporain underground ; ce qui l’a mené à la Factory ; et comment sa mère l’a biberonné à Picasso…

Avec un casting étoilé (Jeffrey Wright, David Bowie, Benicio del Toro, Dennis Hopper, Gary Oldman, Willem Dafoe, Courtney Love, Sam Rockwell…), le récit touchant de Schnabel narre une parenthèse de sa vie de 1978 à 1981. Lui-même peintre, le réalisateur a fréquenté la clique d’Andy Warhol et a longtemps baigné dans cette effervescence artistique qui n’a pas son pareil. Ce biopic est avant tout le regard que pose un artiste sur son ami.

La Danseuse de Stéphanie Di Giusto (2016)

Dans ce film, Soko incarne avec ferveur et abandon Loïe Fuller, pionnière de la danse moderne dans les années 1890. Peut-être que si Loïe Fuller avait existé plus récemment, elle aurait été pote avec Ana Mendieta et Marina Abramović, et aurait été considérée davantage comme une performeuse.

Sur scène, sous de délicats éclairages, Soko emprunte ses longs bras de bois et ses longues chemises de soie pour réaliser des performances circulaires éprouvantes mais d’une élégance et finesse sans nom. Avec acharnement, elle s’abandonne pour “réinventer son corps”, prendre la forme tantôt d’un papillon, tantôt d’une femme sous hypnose ou d’une orchidée.

Le succès est là, Fuller remplit les cabarets parisiens en vogue et va jusqu’à l’Opéra de Paris. Mais ce biopic aborde également la passion qui la ronge de l’intérieur et qui la verra périr aux yeux du public. Cette passion porte un nom : Isadora Duncan.

Leto de Kirill Serebrennikov (2018)

Bourré de références, ce film raconte l’histoire de deux groupes de rock underground, Zoopark et Kino, l’un déclinant pour laisser la place à l’autre. Et il faut savoir que le rock, dans le Leningrad des années 1980, c’est une affaire politique. Mais ce qui nous intéresse ici, ce n’est pas tant l’histoire d’amour ou la bande originale nostalgique (Talking Heads, Lou Reed, Iggy Pop, Mott the Hoople…), c’est vraiment la mise en scène.

Assigné à résidence, Kirill Serebrennikov a monté son film et assuré la promotion, durant le Festival de Cannes, depuis sa chambre. Il faut croire que cela l’a rendu créatif puisque la photographie, en noir et blanc et donnant à voir un beau grain, se mêle avec de l’illustration.

Sur de nombreuses scènes chantées, cette œuvre graphique se laisse aller à l’onirisme. Le rock cru et la critique de la société soviétique répressive en plein déclin deviennent doux, aussi doux que leur accent russe interprétant des chansons américaines et l’été (“leto”) que les personnages traversent ensemble. Des anges, des mots, des touches de rouge… Les dessins prennent vie en stop-motion. Une scène reste en tête : celle d’un jour pluvieux et triste sur “A Perfect Day”.

Factory Girl de George Hickenlooper (2006)

Quiconque connaît un tant soit peu la vie d’Andy Warhol a forcément entendu parler d’Edie Sedgwick, une de ses muses blondes. Factory Girl fait partie des plus beaux films portés par Sienna Miller. Elle y campe la mannequin en mal de reconnaissance aspirant aux excès et à l’ivresse de la célébrité.

Le réalisateur George Hickenlooper offre, au travers de cette icône qu’Andy Warhol ne se lassait pas d’immortaliser, une bonne immersion dans la Factory et les plus grands projets qu’elle a vu naître en son sein. Et comme tout milieu underground, il y est question de vertige, de perte et de démesure.

Frida de Julie Taymor (2002)

Dans ce biopic primé, la réalisatrice Julie Taymor retrace la vie passionnée de Frida Kahlo, interprétée avec Salma Hayek. De son engagement politique à sa bisexualité, le film lève le voile sur la figure secrète qu’incarnait Frida.

Comment ne pas parler de son mari Diego Rivera et de sa liaison controversée avec Léon Trotski ? Si ce film ne respecte pas le test de Bechdel, les tableaux de la peintre mexicaine jalonnent tout de même l’intrigue et l’enrichissent, permettant une plongée satisfaisante dans son œuvre et son approche artistique.

At Eternity’s Gate de Julian Schnabel (2019)

Encore un Julian Schnabel ? Oui, mais cette fois-ci sur Vincent Van Gogh qu’il n’a assurément pas connu. Cela ne l’a pas empêché de réaliser un biopic sur le peintre hollandais dont il se sent proche. Disponible sur Netflix, ce film propose une épopée dans l’esprit tourmenté de Van Gogh, auteur des plus belles œuvres picturales du XIXe siècle.

Ce qui est intéressant dans ce film, c’est que le réalisateur a choisi de se concentrer sur les deux dernières années de la vie du peintre à l’oreille coupée, de 1888 alors qu’il résidait encore à Paris, à son déménagement à Arles, son internement à Saint-Rémy-de-Provence et sa mort, le 28 juillet 1890.

L’autre particularité du film, outre la performance marquante de Willem Dafoe et une photographie solaire, réside dans les inspirations de Schnabel. Pour écrire cette courte biographie, ce dernier s’est basé sur des lettres de Van Gogh, différents événements qui ont marqué son existence, des rumeurs, des rêveries et surtout sur son tableau À la porte de l’éternité dont il offre une nouvelle interprétation.

Life d’Anton Corbijn (2015)

Dans Life, Robert Pattinson incarne Dennis Stock, un photographe réalisant des reportages pour Life Magazine. Le film raconte par ailleurs comment le destin de ce photographe s’est noué avec celui de James Dean, en 1955, la veille de la sortie d’À l’est d’Éden.

Le réalisateur Anton Corbijn crée ici un parallèle avec sa propre vie puisqu’il a lui-même vécu une expérience similaire à celle de Dennis Stock et de James Dean. Sauf qu’à la place de James Dean, il y a le pianiste hollandais Herman Brood.

Alors qu’il était encore photographe, Corbijn avait suivi le musicien durant une longue période pour lui consacrer un reportage photo fourni. Les deux se nourrissaient l’un et l’autre, et évoluaient ensemble. À travers l’amitié entre deux hommes, Corbijn montre comment la célébrité a arraché Dean à son ami Stock, l’exposant sous le feu des flashs d’autres photographes au moment où sa carrière fulgurante explosait. Ses clichés de James Dean le propulseront malgré lui, sur le devant de la scène.

Pollock d’Ed Harris (2000)

Immersion totale, sans chichi, dans l’œuvre et la technique du peintre abstrait Jackson Pollock, ce biopic livre de sublimes scènes de création et d’ébullition. Mouvements violents, couleurs spectaculaires, jets de peintures et destruction… Le spectateur se retrouve possédé par la passion de Pollock.

Le film montre également les vicissitudes du monde de l’art dans les années 1940 ainsi que les excès qui ont fait connaître l’artiste. Réalisée et produit par Ed Harris – qui joue le rôle principal et qui est également peintre à ses heures perdues –, cette œuvre met en scène la maison du couple Pollock/Krasner dans les moindres détails. Le chef décorateur Mark Friedberg a restauré à l’identique la vraie maison de l’illustre artiste, la grange adjacente où il peignait et le magasin où il achetait ses outils. Un film prenant, plus vrai que nature.

Documentaires

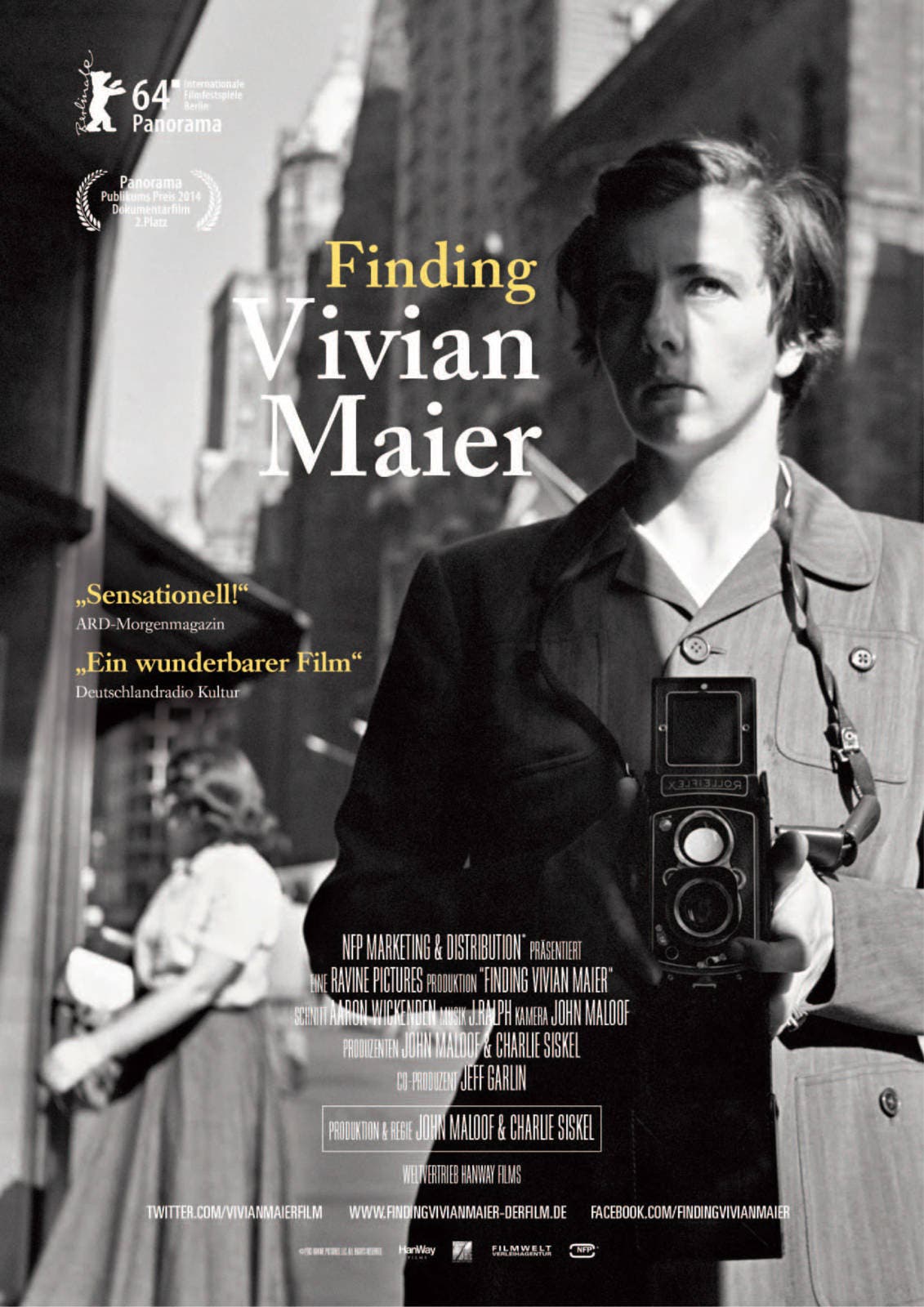

À la recherche de Vivian Maier de Charlie Siskel et John Maloof (2013)

En 2007, John Maloof déniche un trésor photographique dans un garde-meuble. Plus de 150 000 photographies en noir et blanc documentent les rues de New York, Los Angeles et Chicago dans – ce qui semble être – les années 1950. C’est ainsi que Maloof rencontra Vivian Maier, à travers des autoportraits pris chez elle ou dans la rue, son Rolleiflex à la main.

Totalement inconnue avant cette découverte, elle est devenue en quelques années l’une des plus grandes figures de la photographie de rue du XXe siècle. Ce documentaire enquête sur cette “nourrice excentrique” qui a exercé pendant 40 ans et s’adonnait à sa passion photographique en secret, et sur la manière dont elle a conquis à titre posthume les plus grands collectionneur·se·s américain·e·s.

Faites le mur ! de Banksy (2010)

Ce qui devait être le documentaire de Thierry Guetta sur le street artist Banksy s’est tourné en méta-documentaire : un film sur un documentaire raté, tenté par un expatrié français. Banksy a fini par prendre le contrôle de sa caméra et à le considérer comme le sujet central de son film. Faites le mur ! est donc devenu le premier film de l’artiste à visage masqué et une extension (sans limite) de son œuvre.

Comment devenir un artiste devient le vrai sujet du film. Banksy incite Thierry à devenir lui-même artiste. Et puis, ça part dans tous les sens, au point qu’un éléphant recouvert de peinture débarque à une exposition organisée par Thierry, à la jambe cassée. C’est dans ce film qu’on assistera à la naissance d’un artiste, à savoir “Mr. Brainwash”. Encore un coup de maître de Banksy qui n’hésite pas à faire passer quelques messages piquants sur le monde de l’art.

Journal de France de Claudine Nougaret et Raymond Depardon (2012)

Portrait touchant de la France qu’il aime, ce documentaire sur Raymond Depardon a été filmé à quatre mains. Son épouse Claudine Nougaret raconte comment Depardon a débuté un road trip, avec deux chambres photographiques grand format à bord de son camping-car. Entre 2004 et 2010, son projet était de figer les visages des Français·es et de “dégager une unité : celle de notre histoire quotidienne commune”. Ces photos ont fait l’objet d’un ouvrage intitulé : La France de Raymond Depardon.

À travers un voyage sur du Gilbert Bécaud, du Patti Smith et du Bashung, c’est non seulement un hommage à la France qui se dessine mais aussi et surtout un bel aperçu du travail de photographe et cinéaste de Raymond Depardon. Alternant entre images quotidiennes et ses archives, son approche artistique est détaillée ; on le voit aborder les gens, rester des heures devant un paysage ou une petite boutique… Impossible de ne pas le trouver attachant et passionné.

Inside Out: The People’s Art Project d’Alastair Siddons (2013)

Inside Out est un projet d’art participatif lancé par l’artiste JR, en 2011, lors d’une remise de prix TED en Californie. Son objectif ? Changer le monde et permettre à chacun de raconter son histoire à travers un portrait. Que ce soit à Bonneuil-sur-Marne ou dans les favelas de Rio de Janeiro, vous êtes forcément déjà passé·e devant un de ses immenses collages en noir et blanc.

Cette folle histoire a donné lieu à un documentaire réalisé par Alastair Siddons, qui l’a suivi depuis les prémices d’un des plus grands projets artistiques jamais réalisés à l’international. Cette plongée dans l’univers de JR nous en apprend davantage sur son esthétique, son art et ses combats. Il réalise ici un sublime portrait de notre monde.

Le Sel de la terre de Wim Wenders et Juliano Ribeiro Salgado (2014)

“Un photographe est quelqu’un qui écrit avec la lumière, qui dessine le monde avec la lumière et des ombres.” Bouleversant, Le Sel de la terre met en lumière toute la beauté de la planète. Des histoires fortes sont racontées à travers le noir et blanc lumineux et puissant du photographe Sebastião Salgado. Ça prend aux tripes, on vous l’assure.

Wim Wenders raconte ici sa rencontre avec l’un des plus grands photographes engagés et humanistes de son époque. Quand ils se rencontrent, Salgado documente depuis quarante ans les conflits à travers le monde, en quête d’humanité. Le film impose un recul et marque une parenthèse dans sa vie de photographe de guerre pour le figer dans des territoires vierges et paisibles, au plus près de la nature, loin du brouhaha des conflits. Cette parenthèse se matérialisera sous la forme d’un livre d’art intitulé Genesis. Une belle leçon de vie et d’espoir.

Fictions

Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma (2019)

Chaque plan de Portrait de la jeune fille en feu est comparable à un tableau de grand maître. Et si on fait figurer ce film dans notre top, c’est parce qu’il est empreint de l’art pictural. De nombreux inserts de peintures classiques, des zooms sur des tableaux et sur la texture de la gouache ponctuent le récit.

Contrairement à Frida, Céline Sciamma respecte le test de Bechdel et met en scène des personnages féminins forts dont les drames ne tournent pas autour des hommes. Mariane tombe amoureuse d’Héloïse en la peignant. Héloïse tombe amoureuse de Mariane à travers son regard. Une des rares fois où le rapport entre muse et maître ne s’accorde pas au masculin et à l’hétérosexualité.

Fenêtre sur cour d’Alfred Hitchcock (1954)

Quel meilleur film pour représenter cette période de confinement ? Aucun, vraiment. Fenêtre sur cour, pour d’autres raisons que le Covid-19, reflète à merveille ce que vivent les photographes à domicile en ce moment, jetant des coups d’œil par leur fenêtre pour regagner l’inspiration. Et ce n’est pas parce qu’on est bloqué chez soi qu’on ne peut pas trouver une nouvelle obsession.

L’histoire, vous la connaissez très certainement. À cause d’une jambe cassée, un photographe doit rester chez lui. Frustré par cette condition, il décide d’observer la vie de son voisinage, à travers la fenêtre de son salon. Au fil de son ennui, il se met à suspecter son voisin d’en face d’avoir assassiné sa femme. Depuis son fauteuil roulant, il enquête et documente en grand voyeur une intrigue digne d’un thriller. Mais est-il vraiment le seul à épier ?

The Square de Ruben Östlund (2017)

C’est LE film qui dépeint avec justesse le monde de l’art contemporain. Le personnage principal est un conservateur de musée d’art contemporain agaçant, qui rassure sa conscience hypocrite à grand renfort de galas humanitaires. Il entre en pleine crise existentielle à cause d’une installation artistique intitulée The Square. Disposé devant son musée, ce carré simple est un sanctuaire qui invite les passant·e·s à l’altruisme, à la bienveillance et à la confiance. L’inverse totale du conservateur, qui finit par se remettre en question.

C’est en réalité un film sur la lutte des classes, qui nous a offert une belle scène sur Justice, “Genesis”, où le personnage principal se rend, bourré de préjugés, dans une cité pour régler ses comptes à bord de sa belle berline. En représentant la superficialité du monde de l’art, Ruben Östlund questionne l’essence même de l’humanité. À travers une scène culte d’une performance d’un homme-gorille qui va trop loin, le réalisateur fout un grand coup de pied dans un nid d’abeilles dormant : à savoir, le nid des riches.

La jeune fille à la perle de Peter Webber (2003)

Sous la lumière splendide de Delft au XVIIe siècle (à savoir l’âge d’or de la peinture hollandaise), cette fiction s’inspire du roman éponyme de Tracy Chapelier, lui-même inspiré d’une peinture de Vermeer. C’est l’un des premiers rôles de Scarlett Johansson qui la révéla au grand public.

À travers sa photographie qui accorde une grande attention aux détails et couleurs, Peter Weber nous plonge dans un tableau vivant du grand peintre. En mêlant une histoire d’amour passionnelle et des problèmes de réputation, il offre un beau récit sur une servante devenue muse et sur un artiste qui retrouve l’inspiration.

Velvet Buzzsaw de Dan Gilroy (2019)

Disponible sur Netflix, Velvet Buzzsaw est un film enivrant sur le monde de l’art. Sur le mode de l’horreur et du thriller, Dan Gilroy dépeint le monde impitoyable et sanglant de collectionneur·se·s d’art et des artistes évoluant dans le microcosme de Los Angeles. Il y est plus question d’argent que d’art, il y est plus question de perdre son humanité que de la gagner. On rappelle que c’est le réalisateur à qui nous devons le fantastique Nightcall, sur les dérives de l’information.

Jake Gyllenhaal et Toni Collette se mettent dans la peau de collectionneurs aussi jubilants que déroutants. Un vrai jeu de massacre jouissif se met en place, bien que le film comporte quelques longueurs. Mais ces longueurs, on les mettra sur le compte de la vacuité du marché de l’art contemporain.

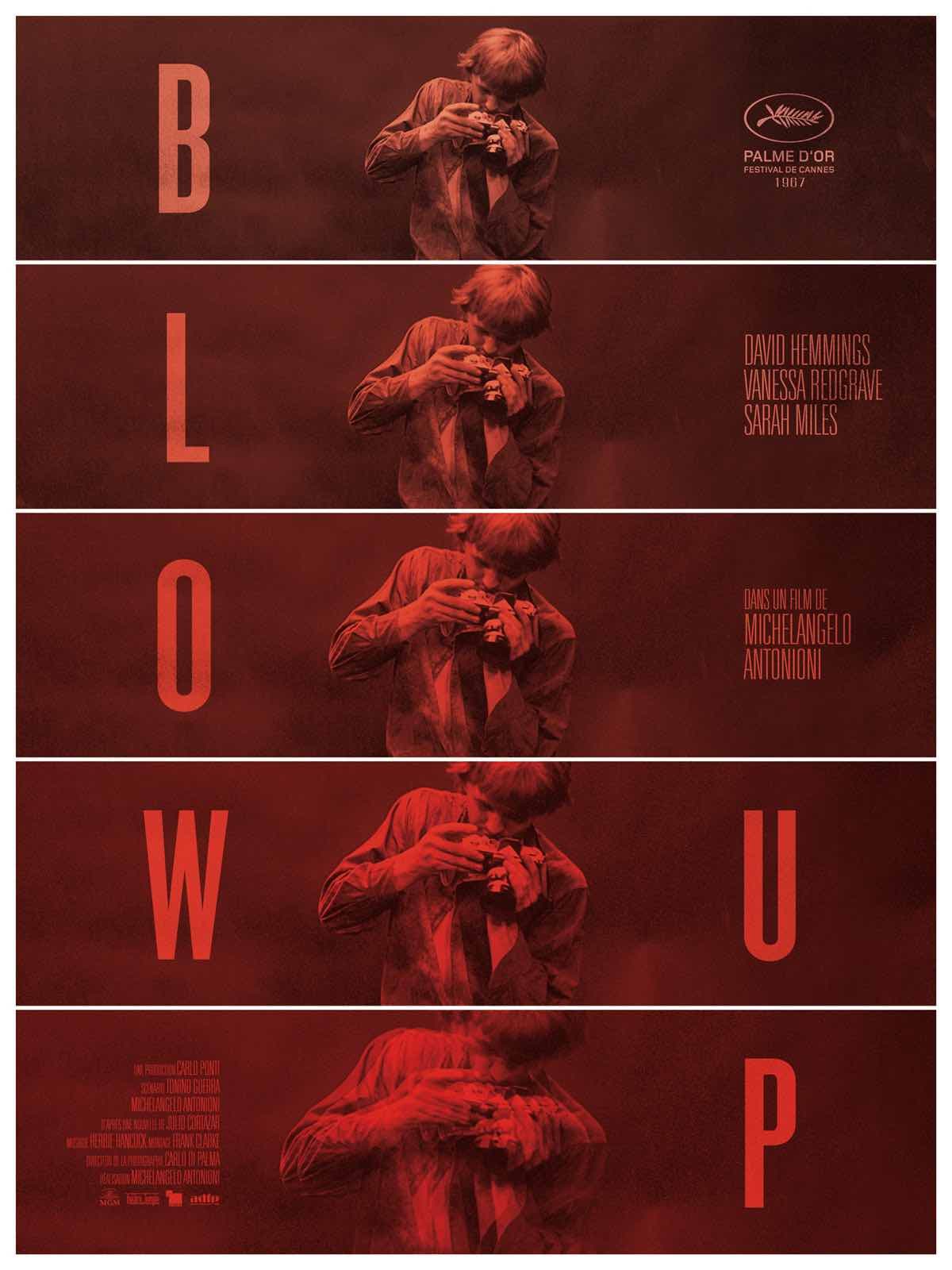

Blow-Up de Michelangelo Antonioni (1966)

Inspiré de la nouvelle Las babas del diablo de Julio Cortázar, ce film a infusé chez Bruce Gilden sa vocation de photographe… Un peu dérangeant puisqu’on a à faire ici à un personnage violent et brutal envers les femmes qu’il photographie.

Antonioni raconte ici l’histoire d’un jeune photographe de mode qui croit surprendre un couple d’amoureux dans un parc londonien. La réalité en est toute autre lorsqu’il développe ses photographies et découvre dans des buissons un corps inerte et une main tenant une arme à feu. Les personnages du photographe et de la mannequin (interprété par Jane Birkin) puisent leur origine chez David Bailey et la modèle Jean Shrimpton.

L’intrigue suit le processus de tirages photo avec précision. Ce sont d’ailleurs des images de John Cowan et du célèbre photographe de guerre Don McCullin qui ont servi à ce drame ayant remporté la Palme d’or à Cannes.

Films artistiques

Serendipity de Prune Nourry (2019)

On aurait pu mettre ce film dans la partie “documentaires” mais le rapport de Prune Nourry à son propre film était trop viscéral pour le réduire à un simple documentaire autobiographique. Dans Serendipity, cette sculptrice et plasticienne raconte son cancer du sein, sa relation à la douleur et à la féminité à travers son art et la science. Son expérience douloureuse personnelle se transforme ici en épreuve et en questionnements artistiques.

Extrêmement touchant (on pense par exemple à la scène où Agnès Varda lui rase ses longues nattes avant que la chimiothérapie ne les fasse tomber), cette œuvre est une plongée chronologique dans son travail. Ses projets ponctuent avec poésie les différentes étapes de sa convalescence. Et c’est tout simplement magnifique.

Marina Abramović : The Artist is Present de Matthew Akers (2012)

Réalisé à l’occasion de la rétrospective éponyme au MoMa en mai 2010, ce documentaire fait plutôt figure d’œuvre d’art puisqu’il explore une performance déchirante de Marina Abramović, à savoir The Artist is Present. Deux chaises sont installées face à face. Sur l’une d’elles, la performeuse est assise et fixe du regard tout visiteur lui faisant face. Certains rient, d’autres pleurent, encore d’autres sont perturbateurs. Le silence est complet et l’art remplit la salle de son magnétisme.

Le film montre cette expérience humaine forte vécue par l’artiste comme par le public. Durant trois mois, Marina Abramović s’est assise sur cette chaise du matin au soir, et s’est dévouée aux quelque 750 000 visiteur·se·s qui ont voulu la rencontrer. Sept heures et demi par jour, sans boire ni manger, sans pouvoir se lever, défiant les limites de son corps et le mettant sans geindre à l’épreuve.

Et si on vous conseille ce film, c’est parce qu’il est tout bonnement impossible de ne pas pleurer devant cette scène des retrouvailles poignantes entre Marina et Ulay, son ex-mari – récemment décédé – avec qui elle a collaboré durant de nombreuses années dans le cadre de performances radicales. Si leur divorce fut houleux à cause de problèmes juridiques, et si leur rupture sur la Muraille de Chine fut poétique, leurs retrouvailles ont été les plus réussies qu’il soit.

Chelsea Girls d’Andy Warhol et Paul Morrissey (1966)

Après quelques courts-métrages discrets d’avant-garde, c’est en collaborant avec Paul Morrissey qu’Andy Warhol connaîtra son premier succès cinématographique commercial. Tourné à l’Hotel Chelsea, ce film expérimental et underground alterne noir et blanc et couleur en présentant un écran divisé.

Ce film d’art a vu le jour grâce à une commande d’un certain Jonas Mekas : ce dernier voulait projeter un film de la Factory dans sa Film Maker’s Cinémathèque, à New York. Les deux auteurs de Chelsea Girl se fréquentaient alors depuis un an quand ils ont décidé de se lancer ensemble dans ce projet.

De juin à septembre 1966, le duo avait tourné douze fragments de vidéos qui traînaient dans leurs archives. Pour répondre à l’urgence de la commande, ils ont décidé de mettre ces fragments côte à côte, et de les mettre bout à bout, sur un double écran qu’ils filmaient. Un peu comme une mise en abîme ; ils filmaient un film projeté composé de plusieurs fragments de films.

Ainsi, leurs douze fragments se sont transformés en six fragments diptyques, réduisant la durée initiale de 6 heures 30 à 3 heures 15. Les scènes ont été réalisées en une seule prise, sans montage d’image et de son. Parmi les protagonistes : la chanteuse des Velvet Underground, Nico ; Ondine ; ou encore Ingrid Superstar. Et puisque chacun a le droit à son quart d’heure de célébrité, tous et toutes s’offrent à la caméra : entre joutes verbales, jeux érotiques, consommation de drogues et attitudes décomplexées…

Morrissey et Warhol étaient persuadés qu’une caméra ne pouvait filmer que des choses intéressantes si elle était pointée sur des gens intéressants. On raconte que des scènes d’Edie Sedgwick devaient figurer dans Chelsea Girl mais qu’elles ont été coupées à la demande de la muse. Un an plus tard, ce film inspirera un bel album de la chanteuse Nico.

Merci à Vincent Pinceloup ainsi qu’à Lise, Anne et Sylvain Lanot pour leurs fines analyses qui ont contribué à la rédaction de cet article.

Restez chez vous et bingez nos vidéos ici !