La loi, débattue le 30 janvier à l’Assemblée, fait la part belle aux réseaux sociaux et aux technologies de vidéosurveillance comme outil de fichage.

À voir aussi sur Konbini

(© Getty)

Le 23 octobre 2018, le Sénat adoptait dans une relative tranquillité la proposition de loi portée par le sénateur (LR) Bruno Retailleau “visant à prévenir les violences lors des manifestations et à sanctionner leurs auteurs”. À l’époque, les gilets jaunes étaient sagement rangés dans les coffres de voiture. Trois mois plus tard, les 29 et 30 janvier, c’est au tour de l’Assemblée nationale de débattre du texte en première lecture. Le contexte est radicalement différent, le texte de loi aussi.

Le 7 janvier, après huit week-ends d’insurrection consécutifs, le Premier ministre Édouard Philippe avait déjà annoncé les grandes lignes du texte à venir. L’objectif : identifier les “casseurs”, les recenser dans un fichier national et leur interdire de manifester en amont, à la manière des systèmes mis en place pour gérer les personnes interdites de stade (“IDS”) dans le football. Ces dernières semaines, plusieurs amendements allant dans ce sens ont donc été déposés tandis que le texte a été modifié par la Commission des lois pour l’adapter à ce nouveau contexte social. Et les nouvelles technologies s’invitent dans l’arsenal de fichage du gouvernement.

Article 2 : être interdit de manif à cause de son activité Facebook ?

Premier point de friction entre la majorité et l’opposition, l’article 2 du texte, qui permet au préfet d’interdire préventivement à toute personne de manifester, avec pointage possible au commissariat, sous peine d’amende ou de prison et sans contrôle par autorité judiciaire, si elle obéit à plusieurs critères. Le premier, rappelle NextInpact dans un article complet sur le sujet, est que les autorités doivent avoir “des raisons sérieuses de penser” que la personne “constitue une menace particulière” pour l’ordre public.

Ensuite, il faut que la personne se soit déjà rendue coupable d’une infraction lors d’une manifestation ou (et c’est là que les dents grincent) qu’elle fasse partie d’un groupe ou “entre en relation de manière régulière avec des individus incitant, facilitant ou participant à la commission de ces mêmes faits”. Une disposition immédiatement critiquée par Amnesty International, qui n’y voit “rien d’autre qu’une présomption de culpabilité par association” qui menacerait le droit de manifester ; la Commission nationale consultative des droits de l’homme et le Syndicats des avocats de France (SAF) ont également fait part de leurs inquiétudes.

Le gouvernement lui-même propose de réécrire l’article

Rassurons-nous (un peu), cette disposition du texte est critiquée jusqu’au sein de la majorité. La députée LREM Paula Forteza a ainsi déposé un amendement proposant de limiter l’interdiction de manifester aux seules personnes ayant été déjà condamnées pour infraction lors de manifestation, arguant que “cette disposition aux critères subjectifs ne comporte pas de garanties juridictionnelles suffisantes”. Concrètement, explique-t-elle, “un individu qui dialogue sur les réseaux sociaux, sur des forums, ou échange régulièrement avec des amis, proches ou connaissances déjà condamnés” ou incitant, facilitant ou participant à la commission de ces mêmes faits “rend ladite personne susceptible d’être interdite de manifester nonobstant l’absence d’interpellation ou de condamnation pour des violences ou dégradations commises dans des manifestations”.

Le 29 janvier, le gouvernement lui-même a également déposé un amendement pour réécrire intégralement cet article et “s’en tenir à une définition plus classique en matière de police administrative”, à savoir reconnaître que “la seule appartenance d’une personne à un groupe violent ne suffit pas à permettre de lui interdire de prendre part à une manifestation, dès lors qu’aucun acte de violence ne peut lui être personnellement imputé“. La nouvelle version de l’article devrait être adoptée par les députés LREM lors de l’examen du texte.

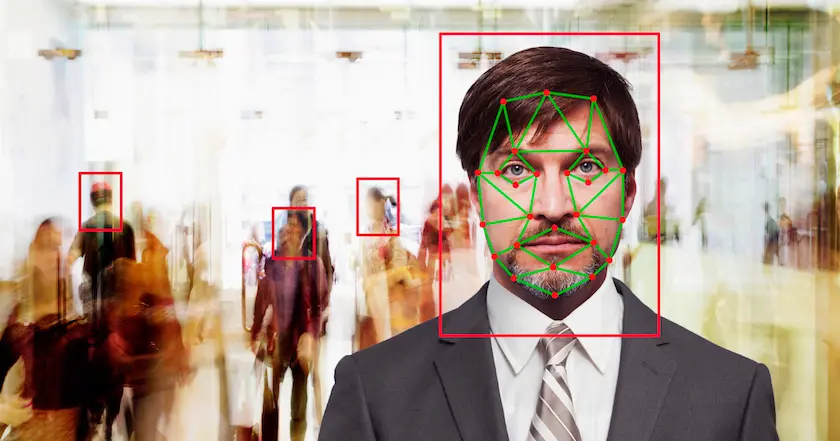

Vidéosurveillance et reconnaissance faciale, une vieille lune

À l’occasion de l’examen du texte, une vieille antienne de la droite française a refait surface : l’identification des individus fichés par un réseau de caméras de surveillance boostées à un logiciel de reconnaissance faciale – un système qui, jusque-là, était prévu pour traquer les terroristes potentiels, et que certains députés souhaitent désormais appliquer aux manifestants.

En tout, trois amendements, repérés par le journaliste de NextINpact Marc Rees, défendent la potentielle “identification des individus dangereux au sein d’une manifestation” grâce à cette technologie. Trois amendements déposés par trois groupes LR différents, pourtant quasi-similaires. L’idée : récolter des images via les caméras de vidéosurveillance et les comparer à deux bases de données, le fichier des personnes recherchées et le fichier national des empreintes digitales. Rien de particulièrement nouveau sous le soleil de la droite sécuritaire.

On ne s’étonnera pas de retrouver, derrière cette proposition, deux thuriféraires de la surveillance généralisée : Éric Ciotti, corédacteur de l’un des amendements, qui n’en est pas à son premier lobbying sur la question, et Christian Estrosi, qui plaidait pour la création d’un fichier de casseurs et le déploiement de la reconnaissance faciale dans le sillage des annonces du Premier ministre le 8 janvier dernier. Entre le maire de Nice, ville championne de la vidéosurveillance qui commence à intégrer la reconnaissance faciale à son aéroport et à un lycée, et le député des Alpes-Maritimes, qui en est déjà à son troisième amendement en trois ans pour le déploiement du dispositif, la reconnaissance faciale compte deux apôtres particulièrement zélés.