Pour ce mois d’Halloween, la rédaction de Konbini vous prépare une série horrifique. Des creepypastas aux films d’horreur méconnus, en passant par des malédictions venues d’ailleurs, un article quotidien vous fera frissonner jusqu’au Jour des morts.

Publicité

Souvent, quand on parle des plus grands textes horrifiques, on pense d’abord à ceux qui ont été adaptés à la télévision ou au cinéma comme The Haunting of Hill House de Shirley Jackson, The Shining de Stephen King, L’Exorciste de William Peter Blatty… Et au fond, n’est-ce pas bien naturel ? Une partie de la littérature fantastique semble être appelée, assez fatalement, à passer au grand ou au petit écran : ses récits angoissés et ses visions cauchemardesques ne demandent qu’à nous faire frémir dans une salle obscure.

Publicité

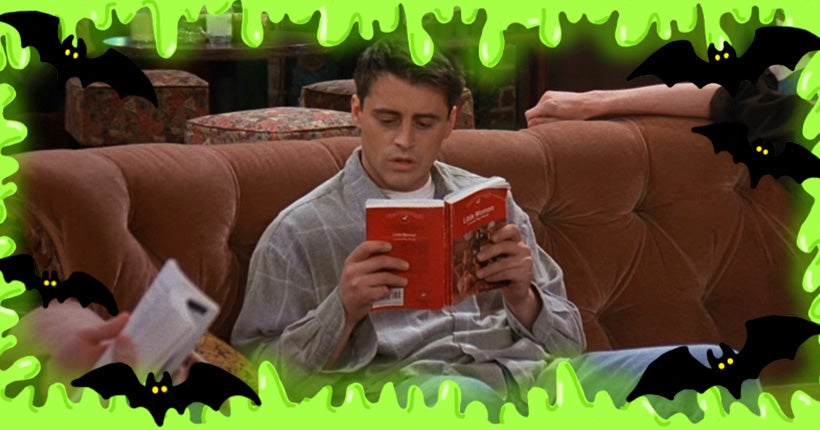

Il faut aussi avouer qu’accessoirement, on préfère que les images nous tombent toutes crues d’un écran plutôt que de devoir faire le moindre effort (ew) pour les imaginer. Mais il y a un plaisir tout particulier à revenir à la page écrite ou dessinée.

Quand on parle d’horreur, le septième art est à la littérature ce que le porno est à l’érotisme : l’effroi des livres se distille en vous comme l’encre dans l’eau, au lieu de vous donner une claque comme au cinéma – et cet effroi, c’est vous qui l’inventez en partie, avec vos propres angoisses, vos propres phobies, vos propres traumatismes. Une horreur sur-mesure.

Publicité

Alors glissez-vous dans le silence et votre lit, enfilez votre plus belle lampe frontale et offrez-vous une élégante frousse avec l’un des quatre livres que l’on vous présente aujourd’hui.

H. P. Lovecraft, Les Montagnes hallucinées

Dans les années 1930, une expédition constituée d’une vingtaine de personnes et d’une cinquantaine de chiens part en navire explorer de nouvelles régions en Antarctique. Une fois sur place, elle établit sa base au pied d’un volcan et se déploie pour cartographier les environs.

Publicité

C’est alors qu’une petite équipe découvre une chaîne de montagnes inconnue, immense et présentant des qualités étonnantes : des roches inédites, des matières nouvelles, des formes étranges. Le groupe décide de monter un avant-poste sur un plateau, où il s’installera pour creuser et étudier les profondeurs des lieux.

À force de forer, les scientifiques finissent par tomber nez à nez avec des créatures mystérieuses, à la fois animales et végétales – des créatures que personne n’a jamais observées avant. Le groupe comprend que ces êtres bizarres n’ont été décrits que dans un seul ouvrage, Le Necronomicon d’Abdul al-Hazred, et que ce dernier les nomme “les Anciens”.

Publicité

Mais alors que la petite équipe commence à saisir la nature inquiétante du monde qu’elle vient envahir, tout à coup, elle cesse de donner signe de vie au reste de l’expédition. En bas de la montagne, les explorateurs restés sur la terre ferme s’inquiètent : ils décident de se rendre à l’avant-poste pour retrouver leurs collègues disparus.

Quand ils parviennent sur le plateau, ils trouvent le camp ravagé et les hommes démembrés ; seuls un homme et un chien ont visiblement réussi à s’enfuir. Un scientifique et son étudiant prennent leur courage à deux mains et, mus par un désir de comprendre le fin mot de cette histoire, partent à leur tour visiter les tréfonds de la chaîne de montagnes. Ils y découvrent une vaste cité de pierre, apparemment abandonnée depuis des siècles, dont l’architecture inhumaine attise davantage leur curiosité.

Publicité

La suite laisse libre cours à toute l’horreur pour laquelle Les Montagnes hallucinées est un classique de la littérature fantastique. Tout dans ce récit fait froid dans le dos : le rythme des mots et de l’intrigue étouffe progressivement le lectorat, l’utilisation de données multiples, de faux documents, donne une impression de réel inquiétante.

Ses descriptions d’autres dimensions et d’autres existences sont inspirées des tableaux de Nicolas Roerich. Sa mythologie effroyable glace le sang à mesure qu’elle se révèle magistrale. Lovecraft infuse progressivement sa fascination et son angoisse des étendues inexplorées, du froid suffocant, de l’anéantissement.

Guillermo del Toro a voulu l’adapter. On lui a refusé, dans l’incompréhension. Le paradoxe, c’est que plus une œuvre littéraire fascine le monde, plus elle est inadaptable, comme si la raison même pour laquelle on veut l’adapter était justement son inadaptabilité ; que si elle marque tant les gens, c’est justement parce qu’elle ne pourrait être nulle part ailleurs, que son sens et son monde ne peuvent être vraiment contenus que là, entre ces effroyables pages.

Junji Itō, Spirale

Le temps d’une soirée ou de plusieurs nuits, si vous ne deviez lire qu’un seul manga d’horreur, Spirale de Junji Ito serait sans conteste le meilleur choix. À travers plusieurs micro-récits séparés en 18 chapitres, on découvre les événements surnaturels qui s’abattent sur la ville de Kurouzu et ses habitant·e·s, et notamment la malédiction qui touche la famille de Shuichi Saito, le petit ami de Kirie.

Un soir, Kirie tombe sur le père de Shuichi, contemplant longuement une simple coquille d’escargot. Ce qu’elle pense n’être qu’un fait anodin revêt en réalité un aspect bien plus terrifiant. Le père de Shuichi devient de plus en plus obsédé par les motifs en spirale et se met à récupérer et amasser tout objet représentant ces formes.

Le phénomène vire à la psychose lorsque lui-même décide de transformer par tous les moyens son corps en spirale. Après la mort du père, la malédiction de la spirale s’étend à la mère de Shuichi, puis, petit à petit, à toute la ville. Voilà pour les deux premiers chapitres. Il en reste encore seize, chacun plongeant davantage dans les abysses de la malédiction de la spirale.

D’abord étrange et inconfortable, l’histoire nous entraîne au fil des pages dans le malsain, puis l’effroi total. La mise en scène d’une malédiction ancienne et mystérieuse, dans un style très Lovecraftien, permet à l’auteur de se réinventer à chaque chapitre.

Ses personnages, ou plutôt ses victimes sont touchées de différentes manières par la spirale et le fléau se répand d’une telle façon que le lectorat ne sait plus s’il doit souhaiter la survie des héro·ïne·s ou leur souhaiter une mort rapide qui les libérerait de la souffrance. Junji Ito utilise à merveille le motif de la spirale pour explorer la thématique de l’horreur. Son dessin vient jouer avec nos perceptions et semble s’amuser à torturer ses victimes, les déformant sans pitié.

Tourner les pages devient alors un supplice, et lorsqu’on assiste à une scène comme la naissance d’un bébé maudit par la spirale, on ne peut qu’imaginer l’auteur se satisfaire de notre profond malaise et de notre indicible dégoût. Spirale est une vraie réussite du manga horrifique. Son auteur, Junji Ito, est devenu depuis Spirale un maître dans l’art de faire frissonner ses lecteur·rice·s.

Daphné du Maurier, Rebecca

Dans Rebecca, il est question de deuil, de fantôme, de cadavre, de manoir et de tragédie, comme dans tout bon roman gothique qui se respecte. L’histoire ? Une jeune femme, la narratrice, épouse Maximilien de Winter, un quarantenaire ayant récemment perdu sa femme, Rebecca, dans une noyade.

Quand la nouvelle épouse naïve débarque à Manderley pour s’installer dans son manoir en Cornouailles, elle ressent toujours la présence de la défunte, que ce soit dans les objets du logis ou dans les mots passionnés de la gouvernante Madame Danvers – à qui on prêterait une relation saphique avec l’ancienne maîtresse des lieux. À mesure qu’elle prend ses marques, la narratrice se rapproche de Rebecca et de son histoire, jusqu’à découvrir la véritable cause de sa mort…

Le spectre de Rebecca se lit à chaque page, hante la narratrice, obsédée par sa présence et souffrant des comparaisons de la gouvernante. Le cadre du manoir est angoissant et noir, l’héroïne y est esseulée et le mari y est douteux. On ne va pas vous gâcher la lecture de ce roman en vous donnant trop de détails, mais apparaîtront par la suite un corps moisi sur la plage, des violences conjugales asphyxiantes et de la pyromanie.

C’est un roman de suspense psychologique que Daphné du Maurier a écrit en 1938. Outre Ma cousine Rachel et L’Auberge de la Jamaïque, l’autrice britannique – inspirée par Charlotte Brontë et Jane Austen – est également connue pour The Birds, adapté au cinéma par Alfred Hitchcock en 1963 après Rebecca, en 1940, qui a remporté l’Oscar du meilleur film.

Pour comprendre le phénomène qui a découlé de cet ouvrage (qui a bénéficié de multiples adaptations sur grand et petit écran), il faut se pencher sur la biographie de son autrice. Si Rebecca est devenu l’un de ses plus grands chefs-d’œuvre, c’est parce qu’il dépeint un personnage libre et queer, qui servait de miroir à son propre lesbianisme : quelques années après sa mort, la bisexualité de Daphné du Maurier a été révélée au grand jour, à travers ses correspondances. Le public apprenait également que son attirance pour les femmes fut opprimée par son père homophobe.

Le contexte d’écriture joue énormément pour comprendre le personnage méprisable de Maximilien de Winter. C’est en Égypte, alors qu’elle devait s’isoler pour suivre les impératifs professionnels de son mari et qu’elle venait d’accoucher de leur deuxième fille, que Daphné du Maurier, déprimée, a écrit Rebecca.

Deux ans avant la publication de Rebecca, une loi britannique a facilité le divorce pour les femmes. Le célèbre adage “jusqu’à ce que la mort nous sépare” et le motif de l’adultère n’étaient plus les seules raisons valables d’une rupture matrimoniale. On peut se demander si Rebecca n’est pas le reflet de la vie domestique de l’autrice, en proie à des questionnements sur son union.

Toujours actuel, Rebecca raconte l’enfer d’un mariage, les violences conjugales et les féminicides. Là encore, il est important d’avoir en tête la biographie de l’écrivaine : sa relation avec son propre mari alcoolique était violente et terrible. C’est grâce au succès de cette œuvre que la romancière accédera à une totale indépendance, l’aidant à s’affranchir de son conjoint agressif.

Guy de Maupassant, Le Horla

Comme beaucoup, entendre le nom de Guy de Maupassant vous propulse dans les affres d’un passé plus ou moins lointain, une époque où vous aviez un carnet de correspondance, un sac à dos qui faisait deux fois votre taille et le visage couvert de boutons, une période qui vous aura coûté, a posteriori, six millions d’euros en séances psy : j’ai nommé le collège. Nonobstant, laissez-moi rappeler à votre bon souvenir une des nouvelles les plus effrayantes de l’écrivain : Le Horla.

C’est l’histoire d’un homme tout ce qu’il y a de plus bourgeois, qui vit une vie tout ce qu’il y a de plus bourgeoise : une vie sans accroc, répétitive, rassurante, et avec vue. Mais un matin, une fièvre et des angoisses inexplicables l’envahissent – angoisses qui, jour après jour, semblent être de plus en plus le fait d’une créature cauchemardesque : “le Horla”.

C’est comme ça que l’être invisible se nomme lui-même, dans l’oreille du narrateur. Il tourne les pages des livres que parcourt le bourgeois terrifié, trouble ses reflets dans le miroir, instille des visions effroyables dans son esprit, transforme ses pensées sans modifier sa conscience, afin que l’homme puisse rester lucide pendant son calvaire.

Le héros s’adonne à de nombreuses expériences pour piéger et vaincre, ou du moins révéler, la créature maléfique… en vain. Le Horla reste invisible mais revient toujours. Le bourgeois finit alors, au plus haut de son angoisse, par mettre le feu à sa propre maison, où même ses domestiques brûlent vifs, avec l’espoir que le Horla périsse dans les flammes… mais le Horla reste invisible et revient toujours.

Si cette nouvelle est si souvent étudiée en cours, c’est parce que c’est un parangon de littérature fantastique. Vraiment, on fait difficilement mieux : du début à la fin, le lectorat est incapable de dire si le Horla existe ou non. Ce pourrait être une maladie psychiatrique qui accable le héros, des crises de paranoïa en bonne et due forme, des hallucinations fiévreuses, comme ce pourrait être, en effet, un fantôme malveillant, cherchant par tous les moyens à détruire son hôte. Et c’est dans ce doute fondamental que naît l’inquiétante étrangeté.

Pour peu que vous soyez quelqu’un d’un peu angoissé, vous connaissez ce sentiment : celui d’être double, de perdre prise sur la réalité, que l’univers chaque soir s’écrase sur vous : c’est tout cela que le Horla fait remonter – l’idée que le monde, soudain, peut se révéler être un impitoyable bourreau. Comme l’angoisse pure, c’est une présence terrifiante, logiquement irréelle et pourtant indiscutable, dont on ne sait comment se débarrasser, malgré tous nos efforts, qui nous hante tous les jours, toutes les nuits, et qui jamais ne nous laisse aucun répit.

Marquis de Sade, Les Cent Vingt Journées de Sodome

Vous avez peut-être déjà entendu parler du chef-d’œuvre de Pier Paolo Pasolini, Salò, ne serait-ce que parce qu’il a toujours une place d’honneur dans les classements des films les plus insoutenables. En effet, difficile de tenir jusqu’au bout de ce long métrage, où fusent les insultes scabreuses, les fluides et les excréments en tous genres. Et si par hasard, vous parveniez à voir le film en entier, il y a fort à parier que vos haut-le-cœur ne vous quitteraient pas de sitôt. Mais saviez-vous que Salò était adapté d’un texte du maître de l’immoralité, de la perversité, de l’intolérable : notre sadique national, le marquis de Sade ?

Dans ce récit, quatre hommes, corrompus au plus profond de leur âme et représentant tous les pans de la société (la noblesse, l’Église, la justice et la finance) occupent un château et tiennent prisonnier·ère·s 42 femmes et valets, dont leurs épouses et filles, sur lesquel·le·s ils s’octroient tous les droits. Ces victimes sont toutes soumises corps et âme aux désirs les plus dépravés des ces quatre hommes putrides.

D’abord, bien sûr, il ne s’agit que de jeux sexuels, déjà malsains et inacceptables, mais que l’on peut aisément se figurer. Ne jouez pas les candides : vous savez très bien de quoi je parle, votre historique Internet en atteste. Je ne dirai qu’une chose : Pornhub en rougirait. C’est ensuite que les choses se corsent (excusez l’euphémisme) pour nos prisonnier·ère·s et que la pornographie se mue en spectacle horrifique.

Las des divertissements conventionnels, les quatre monstres au pouvoir se mettent à s’amuser de la souffrance de leurs victimes, qu’ils tournent les un·e·s contre les autres, dont ils arrachent les doigts, les yeux, les ongles, qu’ils démembrent, qu’ils manipulent, qu’ils humilient, qu’ils torturent, en riant… Les viols se transforment en meurtres, la terreur en désespoir, le château en enfer sur Terre… L’horreur est totale.

Le marquis de Sade commença à écrire ses Cent Vingt Journées de Sodome pendant son emprisonnement à la Bastille, à la fin du XVIIIe siècle. Il n’eut jamais l’occasion de l’achever. Sans doute parce qu’il égara son manuscrit, mais peut-être aussi parce que l’horreur qu’il se surprenait à inventer dépassait même son propre entendement…

Dans un sens, c’est un récit de rébellion totale, qu’il n’aurait pu écrire nulle part ailleurs qu’à la Bastille : au moment où la société l’écrouait, lui s’adonnait à l’écriture d’un récit si immoral qu’il en bafouait les lois humaines, un récit où il mettait en scène la société dans sa perversité la plus sombre.

Article coécrit avec François Faribeault (Spirale) et Donnia Ghezlane-Lala (Rebecca).