Le photographe Ronald Pizzoferrato explore la violence exacerbée des barrios caraqueños, les bidonvilles de Caracas, dans un voyage anthropologique et artistique peuplé d’armes, de symboles religieux, et chargé d’une bonne dose de rage décolonisatrice.

Publicité

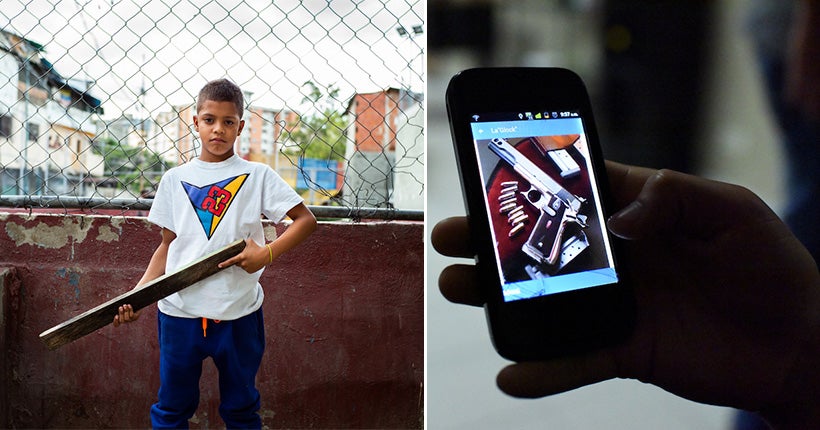

Logée en pleine jungle tropicale, la capitale vénézuélienne arbore le faste architectural d’une gloire pétrolière passée, à l’heure où une majorité de la population vit sous le seuil de pauvreté. “Ici, les gens disent ‘plomo’ [‘plomb’] pour dire ‘oui’ ; quand un truc est cool, on dit ‘criminal’ [‘criminel’]. La violence fait partie du langage quotidien de la ville”, raconte l’artiste, auteur de PLOMO, paru chez Artphilein. Rencontre.

Publicité

Konbini⎮Tu vis à Caracas depuis petit, te souviens-tu de ce qui a déclenché ton intérêt pour la violence ?

Publicité

Ronald Pizzoferrato⎮Un de mes premiers souvenirs est le coup d’État d’Hugo Chavez, j’avais 4 ans. Un avion militaire a franchi le mur du son, dans la ville, des vitres ont explosé. C’était très impressionnant. Ici, le respect va de pair avec le fait d’être le plus dur.

Plus tard, j’étais fasciné par le déploiement des attributs militaires : les uniformes, les symboles de pouvoir, les armes. Nos sociétés condamnent la violence dans certains cas mais ne sont pas dérangées par l’idée que le système entraîne des gens à tuer, institutionnellement. Je me questionne sur l’armée, la police…

Publicité

Est-ce que la ville est moins dangereuse que par le passé ?

Depuis deux, trois ans, oui, mais aujourd’hui, j’observe une augmentation de la violence systémique : les prix de l’immobilier et les constructions imposantes trahissent l’augmentation des inégalités. Dans ces quartiers riches, je ne me sens pas en sécurité à cause de ce à quoi je ressemble. La couleur de ma peau est une raison suffisante pour qu’on me perçoive comme suspect. Pareil face à la police. Peu importe ce que tu dis, ils feront ce qu’ils veulent de toi.

“Ici, le respect va de pair avec le fait d’être le plus dur.”

Publicité

Identifies-tu, à travers tes projets photographiques, les sources de la violence que tu documentes dans les rues de Caracas ?

Je dirais que dans les années 1980-1990, la mondialisation et le développement du capitalisme ont changé pas mal de choses. Il y a plein de facteurs. Subitement, tout le monde a eu une télé et accès au rêve américain, sauf que pour les gens des beaux quartiers, c’est accessible, pas pour ceux des barrios. S’ajoutent à cela les trafics de drogues et de minerais.

Depuis tes 12 ans, tu arpentes les rues de la capitale. À quel moment est née ta pratique de la photographie ?

Publicité

Quand tu es petit dans une grande ville, sans argent, tu n’as pas beaucoup d’options. J’ai été élevé par ma grand-mère. Autour de moi, il y en avait qui vendaient de la drogue, d’autres qui restaient chez eux. Moi, je voulais être dans la rue. Le graffiti, c’était l’excuse parfaite ! Et je photographiais tout. Plus je passais du temps dehors, plus je prêtais attention aux formes, aux logos, aux slogans. Je remarquais la représentation graphique de la violence sur les murs.

“Ce que je veux, c’est avant tout décoloniser notre Histoire.”

Tu accompagnes la route migratoire de Vénézuélien·ne·s qui s’engagent dans la traversée de la jungle marécageuse du Darién, la plus dangereuse du monde, située entre la Colombie et le Panama. Quels sont les autres projets artistiques que tu développes en ce moment ?

À la base, j’ai une formation de physiothérapeute. J’ai voulu inclure cette dimension dans mon travail artistique. J’ai rencontré un petit garçon qui avait presque totalement perdu la vue. Imaginez-vous être une personne handicapée qui doit survivre en pleine crise économique grave ?

J’avais lu Le Petit Prince de Saint-Exupéry et une phrase m’était restée : “On ne voit bien qu’avec le cœur. L’essentiel est invisible pour les yeux.” J’ai choisi de me plonger dans la perception de cet enfant. Pendant un an, il a pris note, en braille, de ses sensations à Caracas, et je les ai traduites en photos.

Ton alias, Malandrophotos, est très connu au Vénézuela mais tu travailles en France et en Suisse sous pseudonyme. Pourquoi tiens-tu tant à cette discrétion ? Quel but cherches-tu à atteindre ?

En tant qu’artiste, je veux apporter quelque chose à ma communauté. Je ne tiens pas à me montrer mais à partager ce que je produis. Quand j’ai commencé, on m’a fermé toutes les portes, parce que je ne viens pas de ce “monde de l’art”. Aujourd’hui, je sais qu’une fois les failles identifiées, aucun système n’est inaccessible.

Historiquement, l’artiste travaillait au service du roi. Aujourd’hui, l’artiste communique aussi depuis le peuple vers le pouvoir. Ce que je veux, c’est avant tout décoloniser notre Histoire. Les dirigeants partent du principe que la seule arme qu’ont les “faibles”, c’est la violence. Je pense qu’on peut se préparer et en acquérir une autre : le savoir.